Цареубийца из высшего света

14 Марта 2021

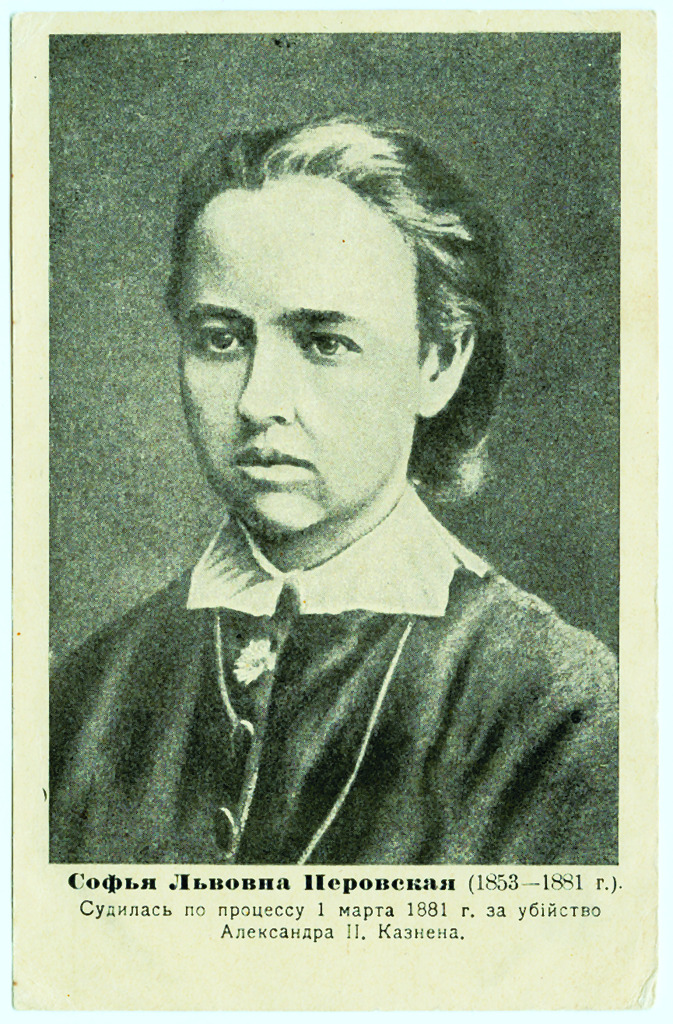

Во многих наших городах есть улица Софьи Перовской, но уже мало кто помнит, чем Перовская была так знаменита. Однако и те, кто помнит, не могут понять, как эта молодая женщина с детским лицом смогла организовать самое громкое в истории России политическое убийство, открывшее путь ко многим трагедиям ХХ века.

Взрывы, прогремевшие 1 марта 1881 года на Екатерининской набережной в Санкт-Петербурге, унесли жизнь не только императора, но и ещё троих человек, были раненые (фото предоставлено М. Золотарёвым)

В 1882 году Иван Тургенев подготовил к публикации в «Вестнике Европы» стихотворение в прозе: в нём девушка упрямо стремится переступить некий порог, хотя ей угрожают страдания, болезни, одиночество, тюрьма и даже смерть. Стихотворение, в котором многие увидели намёк на судьбу Перовской, заканчивается так: «Девушка перешагнула порог — и тяжёлая завеса упала за нею. — Дура! — проскрежетал кто-то сзади. — Святая! — принеслось откуда-то в ответ».

Тогда, как и позже, отношение к казнённой террористке было маркером политических симпатий. Сторонники власти считали её преступницей, противники — святой мученицей, а обыватели, которых всегда большинство, — дурой, променявшей безбедную жизнь на лишения и гибель.

Девушка из высшего общества

Действительно, Софья и многие её соратники принадлежали к знатным и состоятельным семьям, сливкам российского общества. Она, впрочем, и здесь выделялась: её род хоть и не отличался древностью, зато стоял у самых вершин власти. Дед Софьи, Николай Перовский, был внебрачным сыном графа Алексея Разумовского — племянника и тёзки знаменитого фаворита Елизаветы Петровны.

По слухам, Разумовский-дядя даже тайно обвенчался с императрицей, и случилось это в подмосковном имении Перово, откуда и фамилия десяти детей Разумовского-племянника. Все они получили дворянство и отличное образование. Алексей Алексеевич стал писателем, публиковавшим свои произведения под псевдонимом Антоний Погорельский, Василий Алексеевич — генералом, завоевателем Средней Азии, Лев Алексеевич — министром внутренних дел. Николай, который в отличие от братьев носил отчество Иванович, был таврическим (крымским) губернатором, а его сын Лев к 30 годам дослужился до чина титулярного советника в Почтовом департаменте.

Когда пришла пора обзаводиться семьёй, Лев Николаевич взял в жёны Варвару Степановну Веселовскую, дочь небогатого могилёвского помещика. Один за другим появилось на свет четверо детей: Николай, Мария, Василий и (в сентябре 1853-го) младшая дочь Софья. Вскоре после её рождения отец был назначен вице-губернатором в Псков — те годы остались у Сони в памяти как самые счастливые. Их дом окружал большой сад, где дети летом играли в прятки и лазали по деревьям, а зимой катались с ледяной горки. Она дружила с соседским мальчиком Колей, сыном губернатора Муравьёва. Много лет спустя прокурор Николай Муравьёв на суде над Перовской потребует для неё смертной казни…

Когда Соне было шесть лет, отца назначили вице-губернатором Крыма, и семья снова переехала — в имение, принадлежавшее недавно умершему деду. Там были свои радости: море, солнце, невиданные южные цветы. Однако в 1861-м Льва Николаевича перевели уже в Петербург, где старшие братья и сестра приступили к учёбе, а Соня вынуждена была целые дни проводить в одиночестве. Выручали книги: сначала сказки, потом французские романы, помогавшие забыть о скуке и ссорах родителей. В новом положении — столичного вице-губернатора — отца перестала устраивать жена-провинциалка, ничего не понимавшая в светских манерах и развлечениях. Семья, прежде любимая, превратилась в досадную помеху.

И всё же служебное рвение приносило плоды: Перовского сделали санкт-петербургским губернатором. Правда, его карьерный взлёт оказался недолгим: после покушения на Александра II, совершённого Дмитрием Каракозовым в апреле 1866-го, губернатора, не сумевшего обеспечить безопасность монарха, отправили в отставку. Тогда Соня впервые узнала о существовании революционеров, бросающих вызов власти.

Вскоре она познакомилась и с бедностью: семейству пришлось переехать из особняка на Фонтанке в более скромное жилище, а потом Варвара Степановна с Машей покинули Петербург и уехали в Крым, где жизнь была дешевле. Соня осталась в столице, мечтая об учёбе. Она была нетипичной девочкой: куклам, жеманству и болтовне с подружками предпочитала мальчишеские игры, умные книги, разговоры о прогрессе и всеобщем счастье.

Вечеринка. Худ. В.Е. Маковский. 1875–1897. На таких «вечеринках» говорилось об угнетении простых людей богачами и чиновниками, о том, что образованная молодёжь должна вернуть долг народу (фото предоставлено М. Золотарёвым)

Аларчинская курсистка

Таким девушкам требовалось высшее образование, которого женщины в России были лишены. Только в 1869 году в Петербурге у Аларчина моста открылись первые женские курсы, куда Перовская сразу же поступила. Там она, открытая и общительная, быстро нашла подруг — прежде всего сестёр Веру, Любу и Сашу Корниловых, дочерей богатого фабриканта. Они входили в круг молодых революционеров, которых позже прозвали «народниками»; среди них были Николай Чайковский и Марк Натансон, создавшие вскоре свои кружки.

Софья Перовская и многие её соратники по борьбе с режимом принадлежали к сливкам тогдашнего российского общества.

Девушки с Аларчинских курсов — из тех, кого называли «эмансипе». Их целью было не удачно выйти замуж, а работать наравне с мужчинами, принося пользу обществу. Отсюда и облик, и манеры: стриженые волосы, курение, демонстративная неряшливость и грубость. Всему этому Перовская так и не смогла научиться: аккуратная с детства, она всегда носила простое чёрное платье с накрахмаленным белым воротничком. Зато жадно внимала речам новых знакомых об угнетении простых людей богачами и чиновниками, о том, что образованная молодёжь должна вернуть долг народу, просвещая его и поднимая на борьбу.

Были среди них и такие, кто, как неистовый Сергей Нечаев, призывал к революции, к истреблению не только царской семьи, но и всех с этим несогласных. Первым «революционным» шагом стало убийство Нечаевым и его товарищами студента Ивана Иванова, ложно обвинённого в доносительстве. Это вызвало громкий скандал, бросивший тень на всех революционеров.

Тогда встревоженный Лев Перовский потребовал от дочери прекратить общение с «сомнительной компанией». В ответ 17-летняя Соня хлопнула дверью и ушла жить к знакомым. Отец собирался вернуть её с помощью полиции, но посвящённый в дела семьи доктор намекнул, что в этом случае нервная девушка может покончить с собой, и её оставили в покое.

Софья Перовская (1853–1881) принимала самое активное участие в организации покушений на царя в 1879–1881 годах (фото предоставлено М. Золотарёвым)

Квартира, где она поселилась, почти каждый вечер была битком набита молодёжью. Лохматые юноши и стриженые курсистки горячо спорили обо всём на свете, обменивались книгами и революционными листовками, привезёнными из-за границы. Здесь, а потом и в дачном посёлке Кушелевка, где собирался кружок чайковцев, Соня познакомилась с необычными людьми: учтивым потомком княжеского рода Петром Кропоткиным, порывистым Сергеем Кравчинским (будущим Степняком), меланхоличным Сергеем Синегубом. К девушкам все они относились по-братски, а Софью любили.

Кропоткин писал в своих «Записках»: «Со всеми женщинами в кружке у нас были прекрасные товарищеские отношения. Но Соню Перовскую мы все любили. С Кувшинской, и с женой Синегуба, и с другими все здоровались по-товарищески, но при виде Перовской у каждого из нас лицо расцветало в широкую улыбку, хотя сама Перовская мало обращала внимания и только буркнет: "А вы ноги вытрите, не натаскивайте грязи"».

Часовня у ворот Летнего сада в память о спасении Александра II при покушении на него 4 апреля 1866 года. Была снесена осенью 1930 года (фото предоставлено М. Золотарёвым)

Ещё восторженнее отзыв Кравчинского: «Она была хороша собой, хотя наружность её принадлежала к тем, которые не ослепляют с первого взгляда. <…> Белокурая головка с парой голубых глаз, серьёзных и проницательных, под широким выпуклым лбом; мелкие, тонкие черты лица; розовые полные губы, обнаруживавшие, когда она улыбалась, два ряда прелестных белых зубов; необыкновенно чистая и нежная линия подбородка. Впрочем, очаровывали не столько отдельные черты, сколько вся совокупность её физиономии. Было что-то резвое, бойкое и вместе с тем наивное в её кругленьком личике. Это была олицетворённая юность».

«Ваше величество, вы обидели крестьян!»

Первая попытка убить императора Александра II была совершена 4 апреля 1866 года. Государь имел привычку почти ежедневно без охраны гулять в Летнем саду. Здесь, у входа в сад, его и поджидал высокий молодой человек в длинном пальто. Когда Александр, закончив прогулку, направился к коляске, тот выхватил пистолет и выстрелил. Выстрел оказался неудачным: согласно одной из версий, царя спасла сноровка мастерового из костромских крестьян Осипа Комиссарова, ударившего стрелявшего по руке. Нападавшего быстро скрутили, и между ним и императором произошёл короткий разговор.

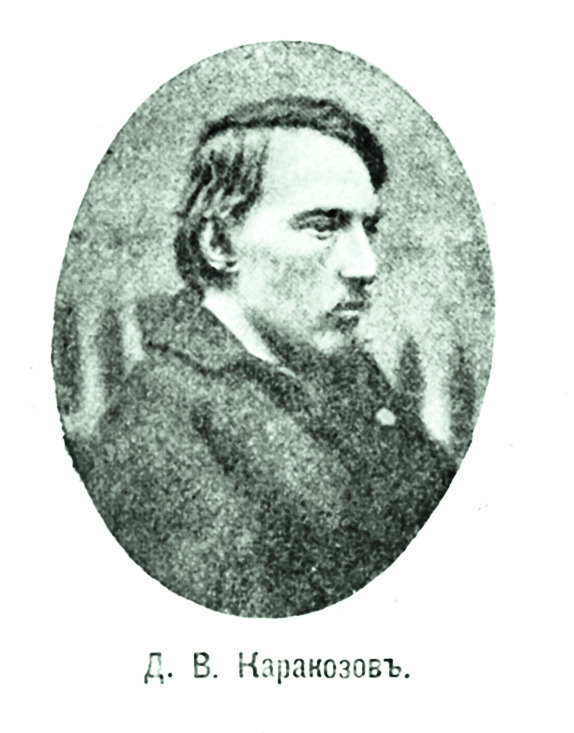

Дмитрий Каракозов (фото предоставлено М. Золотарёвым)

Александр поинтересовался, не поляк ли покушавшийся, на что последний отвечал, что он русский. Вторым был задан вопрос о причине злодеяния. На него был получен ответ: «Ваше величество, вы обидели крестьян!» По другой версии, стрелявший сказал: «Потому что ты обманул народ — обещал ему землю, да не дал». Следствие установило неудавшегося убийцу — Дмитрий Каракозов, дворянин, студент Казанского (откуда его на время исключали за участие в волнениях), а позднее Московского университета. Он являлся одним из активных членов кружка Николая Ишутина, функционировавшего в Москве и состоявшего из студентов университета и Сельскохозяйственной академии. Ишутинцы читали социалистическую литературу, на собраниях кружка обсуждали планы переустройства русского общества. Именно такие кружки и стали питательной средой для развития революционного движения в России. Каракозов был приговорён к смертной казни.

Хождение в народ и обратно

Скоро в кружке созрела идея «хождения в народ»: молодые революционеры решили отправиться в деревню, чтобы помогать крестьянам, а заодно пропагандировать свои идеи. Для этого Соня окончила фельдшерские курсы, после чего уехала в Самарскую губернию прививать оспу. После она преподавала русский язык в сельской школе под Тверью, а вернувшись в Петербург, учила грамоте рабочих. Кто-то донёс, что на уроках Перовская произносит крамольные речи, и в январе 1874 года к ней нагрянули жандармы.

Несколько месяцев она провела в крошечной камере Петропавловской крепости без прогулок и свиданий; из перестукиваний и столкновений с товарищами в тюремных коридорах узнала, что арестованы почти все чайковцы. Вместе с ними аресту подверглось и много людей случайных: Третье отделение собиралось устроить грандиозный политический процесс, чтобы искоренить крамолу по всей империи. В тюрьмах находилось уже около 4 тыс. «подозрительных». Но не Соня. Подняв старые связи, отец сумел добиться, чтобы её отпустили, и от греха подальше отправил дочь в Крым. Там они с братом Василием, тоже чайковцем, попытались наладить контакт с местными революционерами. В результате Василий был арестован, а Соне пришлось бежать в Симбирскую губернию, где она стала работать фельдшером.

В 1877 году по вызову из суда Перовская приехала в столицу: там начался так называемый Большой процесс — над ней и многими её друзьями. Не всем повезло так, как ей: подследственные несколько лет провели в сырых холодных камерах тюрьмы, испытывая голод, побои, издевательства. Они заболевали туберкулёзом, десятки из них умерли или сошли с ума. Многих, впрочем, учитывая количество арестованных, освободили за отсутствием улик.

В итоге перед судом предстали 193 человека, которых, как сельдей в бочку, набили в тесное здание окружного суда на Литейном. Ходили слухи, что всех отправят на каторгу, кроме семейных (последних по закону ждала та же Сибирь, но в условиях вольного поселения). Поэтому многие подавали прошения о разрешении жениться или выйти замуж. Соня тоже стала невестой чайковца Льва Тихомирова, хотя не испытывала чувств ни к нему, ни к кому-либо другому: слово «бабник» было для неё тогда самым страшным ругательством.

Террор как метод

Не надеясь на мягкий приговор, революционеры вели себя дерзко: единственный среди них рабочий Пётр Алексеев даже заявил, что скоро «мускулистая рука рабочего класса» развеет монархию в прах. Такая смелость привлекала симпатии общества к подсудимым, чему способствовал получивший широкую огласку случай в Доме предварительного заключения, где столичный градоначальник Фёдор Трепов велел прилюдно выпороть заключённого Алексея Боголюбова, не снявшего перед ним шапку. Общее возмущение заставило власти поскорее завершить суд; больше половины подсудимых, включая Перовскую, было оправдано.

На следующий день дворянка Вера Засулич, явившись на приём к Трепову, тяжело ранила его из револьвера, а в апреле 1878 года сочувственное отношение общества заставило суд вынести ей оправдательный приговор. Это указало радикалам на другой путь борьбы, более быстрый и эффективный, чем пропаганда, — вооружённый террор.

Софья встала на этот путь одной из первых. Летом 1878 года возглавляемый ею отряд собирался отбить у полиции одного из осуждённых на «процессе 193-х», Ипполита Мышкина, которого увозили на каторгу в московском поезде. У членов отряда были револьверы и даже бомба, но пустить их в ход не пришлось: Мышкина увезли тайно, в товарном вагоне. По требованию Перовской революционеры бросились вдогонку, чтобы попытаться освободить его в Харькове, но опять опоздали.

Вернувшись в Петербург, они узнали, что в Одессе был расстрелян схваченный полицией народник Иван Ковальский. Месть была скорой: уже через два дня Сергей Степняк-Кравчинский в самом центре столицы вскочил в экипаж, в котором ехал шеф жандармов Николай Мезенцов, вонзил ему в грудь кинжал и благополучно скрылся. Незадолго до этого Софью арестовали и выслали в Олонецкую губернию, но по пути она сбежала от жандармов и вернулась в Петербург. Поскольку в столице было небезопасно, Перовская уехала в Харьков, где под чужой фамилией устроилась в местную больницу акушеркой.

Её новый знакомый Александр Михайлов пытался сплотить оставшихся на свободе революционеров вокруг организации «Земля и воля». Михайлов был непревзойдённым мастером конспирации; он даже сумел устроить своего агента Николая Клеточникова в Третье отделение, благодаря чему был в курсе всех планов жандармов. Землевольцы, казалось, на время затаились. Но террор продолжался: молодые радикалы, подражая Засулич, стремились покарать «царских сатрапов» и стать героями в глазах товарищей.

В январе 1879 года слесарь Григорий Гольденберг застрелил харьковского губернатора Дмитрия Кропоткина (двоюродного брата революционера Петра Кропоткина), а в апреле того же года учитель истории Александр Соловьёв подстерёг гуляющего неподалёку от Зимнего дворца Александра II и пять раз выстрелил в него из револьвера. Только по случайности царь не пострадал.

Теракты вызывали новые репрессии, что побудило часть революционеров, не признававших этот метод, заговорить о возвращении к одной лишь пропагандистской работе среди крестьян. В июне 1879 года в Ботаническом саду Воронежа два десятка землевольцев собрались для планирования дальнейших действий. Большинство во главе с Михайловым высказалось за террор — прежде всего за убийство царя. Меньшинству, которое возглавил Георгий Плеханов, ничего не оставалось, как уйти со съезда (из их организации «Чёрный передел» позже выросла партия социал-демократов). Террористы, к которым примкнула и Перовская, назвали своё объединение «Народной волей».

Польский след

Александр II неслучайно спрашивал у стрелявшего в него Каракозова о его национальной принадлежности. У царя были все основания опасаться удара со стороны польских сторонников независимости. В 1863 году в Польше вспыхнуло восстание, которое было жестоко подавлено русскими войсками. Только в боях погибло около 20 тыс. поляков. Многие из участников восстания подверглись суровому наказанию — казни или высылке в Сибирь. Второе покушение на государя произошло 25 мая 1867 года в Париже, куда он прибыл для участия во Всемирной выставке. Покушавшимся оказался польский дворянин Антон Березовский. Он выстрелил по коляске, в которой находился Александр II, его сыновья Александр и Владимир, а также французский император Наполеон III. Пострадала лишь лошадь одного из офицеров охраны. Березовского французский суд присяжных приговорил к пожизненной каторге в Новой Каледонии.

Покушение на царский поезд

На съезде Софья встретилась с человеком, рядом с которым ей предстояло провести остаток жизни. Андрей Желябов, сын крепостного крестьянина, сильный, смелый и честолюбивый, тоже участвовал в «хождении в народ» и был судим на «процессе 193-х», но тогда Перовская его едва заметила. Лишь теперь она смогла оценить не только его волю и энергию, но и мужское обаяние. Андрей стал её первой и единственной любовью.

Император Александр II на смертном одре. Худ. К.Е. Маковский. 1881

Лев Тихомиров с плохо скрываемой ревностью писал: «Самолюбивая, властная, с резко выраженной женской натурой, Софья Львовна всей душой полюбила Желябова и даже стала его рабой и находилась в полном порабощении».

Это не совсем так: она на равных участвовала в собраниях, всегда имела своё мнение и не боялась высказать его. Но взгляды, которые она бросала на красавца Желябова, были слишком красноречивы. Отвергая церковный брак, они не оформляли отношений. Да и зачем? Оба понимали, что шансов выжить у них немного, а главное — им предстояло осуществить план, принятый в августе 1879-го. Царь отдыхал в Крыму и должен был вернуться в столицу в конце года. На пути следования его поезда решили заложить мины: в зависимости от маршрута взрывы намечались под Одессой или Александровском (ныне Запорожье) и под Москвой.

Они разлучились: Желябов отправился в Александровск, а Перовская вместе с Михайловым уехала в Москву. Там народоволец Лев Гартман под именем обходчика Сухорукова купил домик в трёх верстах от Курского вокзала. Ночами шестеро революционеров посменно рыли подкоп к железной дороге. В кармане у каждого был яд, чтобы в случае обвала не умирать мучительной смертью под грудой земли. Софья, игравшая роль жены обходчика, кормила землекопов и, если бы к ним вдруг нагрянула полиция, должна была взорвать дом, выстрелив в бутыль с нитроглицерином.

К счастью, жандармы случайно нашли в Екатеринославе (ныне Днепропетровск) запас динамита и поняли, что готовился взрыв царского поезда. Было приказано пустить по расписанию царского другой состав, а императорский отправить впереди на полной скорости, с погашенными огнями. Под Александровском, где дежурил Желябов, бомба вообще не взорвалась, а под Москвой взорвался подставной поезд — на этот раз обошлось без жертв.

На другой день жандармы перерыли вверх дном домик Сухорукова, но Софья уже ехала в Петербург…

На пути к 1 марта

У неугомонного Михайлова созрел новый план: работавший в Зимнем дворце истопником революционер Степан Халтурин вызвался пронести в здание динамит и устроить взрыв. 5 февраля 1880 года дворцовая столовая исчезла в огненном вихре, но царская семья в тот день опоздала к обеду. Погибли 11 караульных солдат и лакей. После этого пост министра внутренних дел занял генерал Михаил Лорис-Меликов, предложивший царю пойти на уступки — продолжить остановленные на время реформы и даже ввести «конституцию».

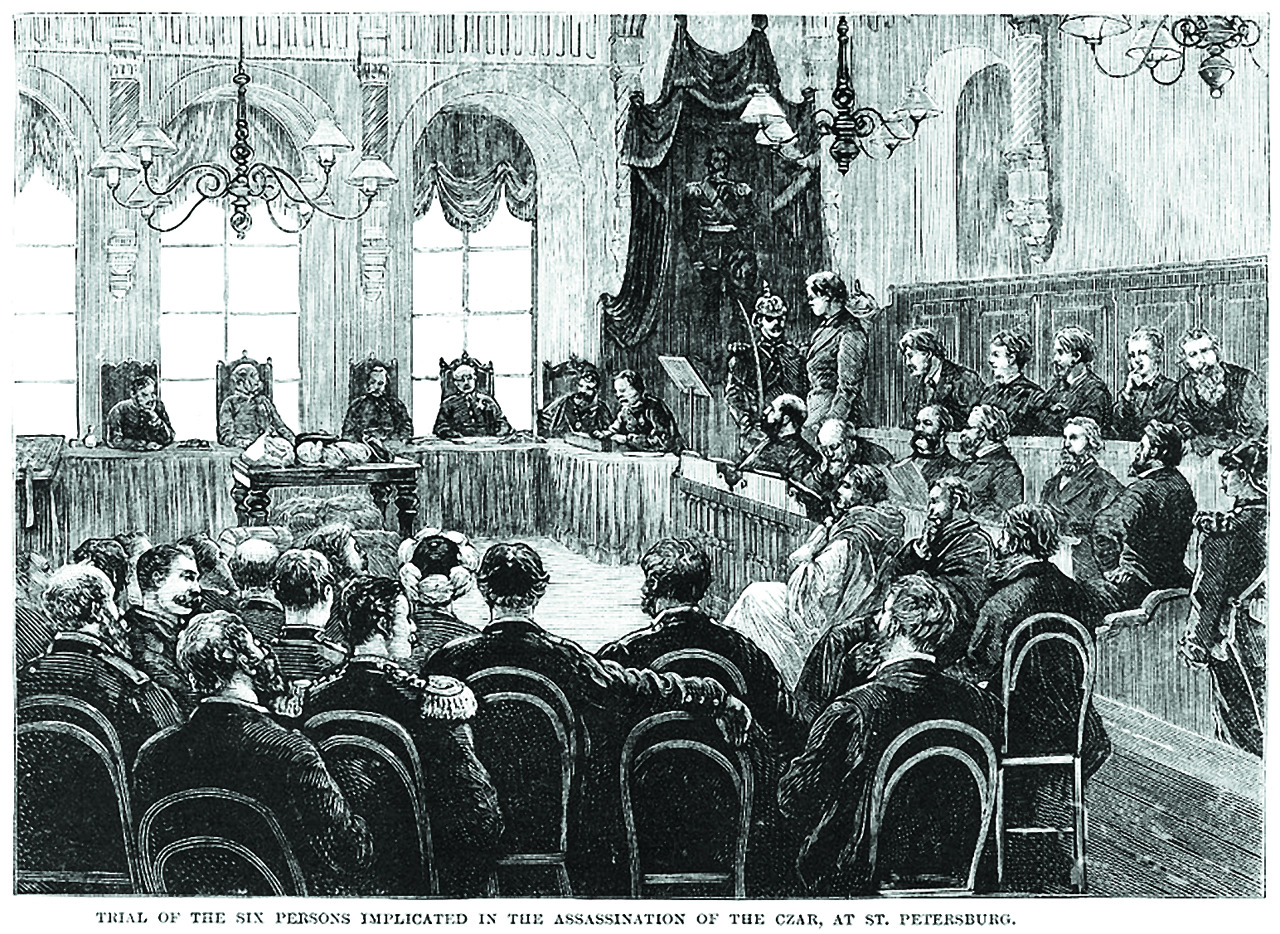

Суд в Особом присутствии Сената по делу 1 марта 1881 года вынес цареубийцам смертный приговор (фото предоставлено М. Золотарёвым)

Однако вряд ли что-то могло заставить революционеров пересмотреть планы: они снова готовили покушение на Александра II — на сей раз в Одессе, которую он собирался посетить в апреле. Софья и четверо её товарищей устроили подкоп под улицей, где должен был проезжать царь. Однако визит не состоялся, и революционеры ни с чем вернулись в столицу.

Тем временем арестованный Гольденберг сообщил полиции, что Желябов и Перовская готовят цареубийство, и их искали по всей империи, а они жили на окраине столицы под чужими именами, как дворянин Слатвинский и его сестра. Для маскировки Желябов отрастил окладистую бороду, а Перовская всюду ходила, кутаясь в платок.

Подготовка к теракту продолжалась, хотя руководивший ею Михайлов был арестован в ноябре 1880-го. Софья, организовав слежку за царём, выяснила маршрут его обычных поездок: для нового покушения была выбрана Малая Садовая. На углу этой улицы сняли лавку, из которой привычным способом начали делать подкоп. Акция была намечена на начало марта. А 27 февраля Желябова арестовали на одной из конспиративных квартир.

Участница «Народной воли» Анна Эпштейн вспоминала о Перовской в те дни: «Она схватила меня за руки, стала нагибаться всё ниже и ниже и упала ничком, уткнувшись лицом в мои колени. Так оставалась она несколько минут. Она не плакала, а вся была как в лихорадке». В этом состоянии Софья потребовала ускорить покушение; на случай, если царь поедет другим путём, бомбы раздали четверым метальщикам — это были рабочие Тимофей Михайлов и Иван Емельянов, недоучившийся студент Николай Рысаков и сын польского шляхтича Игнатий Гриневицкий. Изготовил бомбы сын священника, талантливый инженер Николай Кибальчич.

«Неужели я не убил государя?»

Фото предоставлено М. Золотарёвым

Исполнителем третьего покушения на Александра II стал дворянин, отставной коллежский секретарь, учитель истории и географии Александр Соловьёв. Участник народнической организации «Земля и воля», занимавшейся революционной пропагандой в деревне, он пришёл к выводу о необходимости более решительных действий в отношении представителей власти. Позднее на следствии он не скрывал, что его вдохновили на покушение выстрел Веры Засулич и другие подобные акции революционеров. «Преследуя общую цель — изменение существующего государственного и общественного строя, социально-революционная партия, сталкиваясь с ничем не сдерживаемым произволом своих врагов, должна была прибегнуть к кинжалу и револьверу чисто для самозащиты», — говорил он. Пережив уже два покушения, император, как ни странно, продолжал гулять без охраны. Утром 2 апреля 1879 года Александр II, обойдя здание Гвардейского штаба, повернул на Дворцовую площадь. Навстречу ему двинулся человек в форменной фуражке. Прогремел выстрел. Разменявший к тому времени седьмой десяток император не растерялся и бросился бежать зигзагами. Соловьёв кинулся в погоню и произвёл ещё четыре выстрела. Затем нападавший был схвачен полицейскими и прохожими из толпы. Он попытался принять яд и растерянно повторял: «Убил ли я государя? Неужели я не убил государя?»

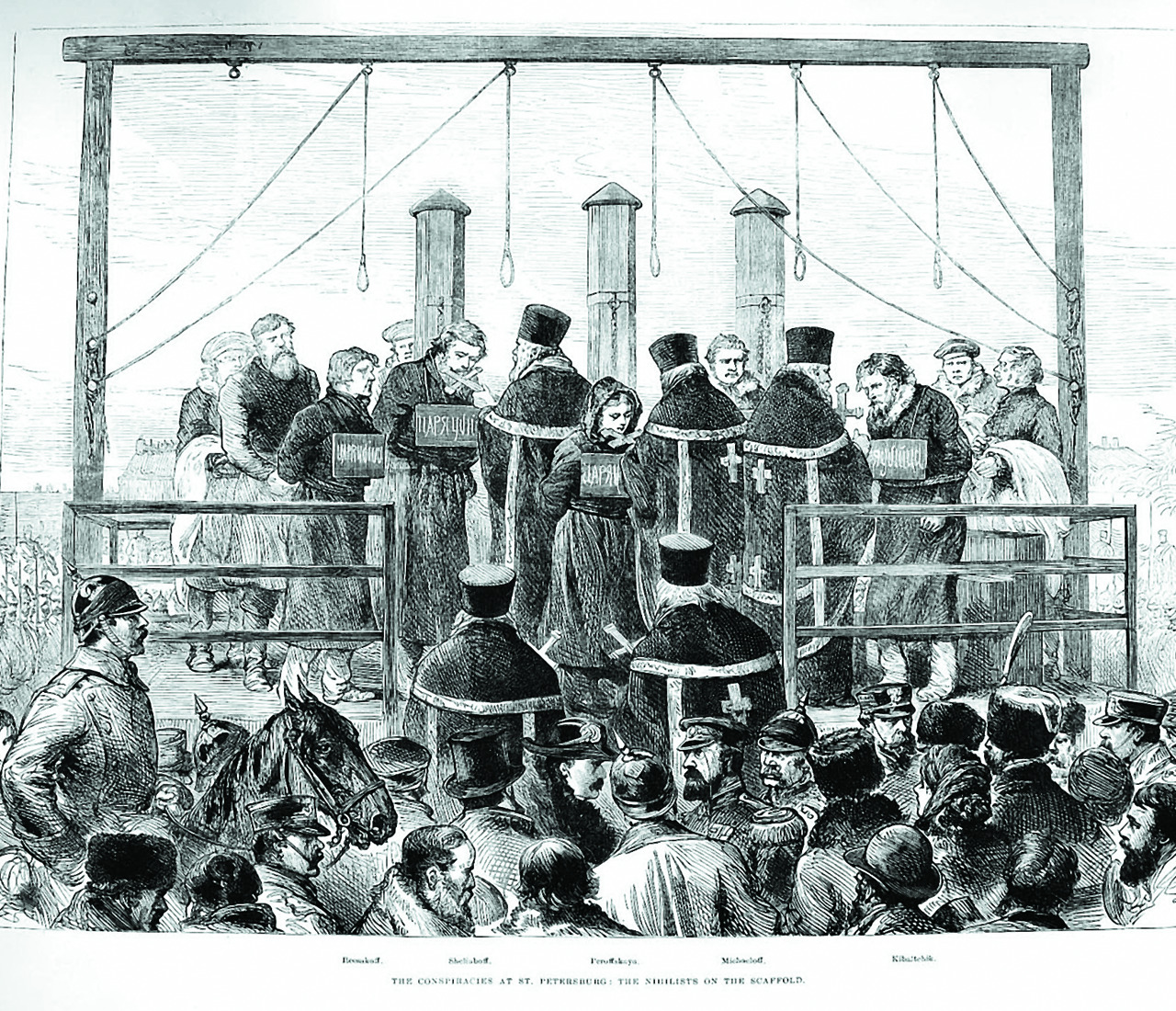

Пятеро первомартовцев были казнены на плацу Семёновского полка 3 апреля 1881 года. Среди них — Софья Перовская и Андрей Желябов (фото предоставлено М. Золотарёвым)

Взмах белого платка

Утром 1 марта террористы собрались в лавке на Малой Садовой. Но царь, направляясь в Михайловский дворец, поехал другим путём — по набережной Екатерининского канала. Сообразив, что назад он поедет тем же путём, Перовская расставила метальщиков вдоль набережной, а сама перешла на другую сторону канала, чтобы подать знак.

В 14:15, когда императорская карета показалась вдали, Софья взмахнула белым платком. Увидев это, первый метальщик Рысаков выбежал из подворотни и бросил бомбу. Погибли казак из конвоя и проходивший мимо мальчик, но царь не пострадал. Подойдя к оглушённому взрывом террористу, он спросил: «Кто таков?» А когда тот пролепетал что-то, иронически бросил: «Хорош!» В этот момент подбежавший Гриневицкий бросил бомбу прямо царю под ноги. Смертельно раненного Александра II отвезли во дворец, где в 15:35 он скончался.

Увидев вспышку второго взрыва, Перовская повернулась и быстрым шагом направилась в кофейню на встречу с товарищами, а потом на квартиру, где собрался комитет «Народной воли». Она была бледна и с трудом сдерживала слёзы, но твёрдо настаивала: нужно освободить Желябова, только он может возглавить будущую революцию. Тогда многим казалось, что гибель императора обернётся революцией. Однако его наследник Александр III быстро взял ситуацию под контроль.

Арестованный Рысаков струсил и выложил следователям всё, что знал. 3 марта на квартире были арестованы народовольцы Тимофей Михайлов и Геся Гельфман, а 10-го числа на Невском схватили и Софью — её опознал сосед по дому, где они жили с Желябовым. Суд над участниками покушения в Особом присутствии Сената открылся 26 марта. Новый царь требовал закончить процесс как можно скорее, и уже 30 марта цареубийц приговорили к повешению. Услышав это, Рысаков, которому обещали смягчить приговор, упал в обморок. Гельфман объявила, что беременна, и казнь ей заменили вечной каторгой (она умерла вскоре после рождения ребёнка).

Остальных — Перовскую, Желябова, Михайлова, Рысакова и Кибальчича — должны были повесить 3 апреля на плацу Семёновского полка.

Мать Перовской, приехавшая из Крыма, добивалась свидания с ней, но ей позволили увидеть дочь только во время выхода из тюрьмы, когда Софью повезли к месту казни. Сохранилось письмо, написанное Перовской матери 22 марта: «Дорогая моя, умоляю тебя, успокойся, не мучь себя из-за меня, побереги себя ради всех окружающих тебя и ради меня также. Я о своей участи нисколько не горюю, совершенно спокойно встречаю её, так как давно знала и ожидала, что рано или поздно, а так будет. И право же, милая моя мамуля, она вовсе не такая мрачная. Я жила так, как подсказывали мне мои убеждения; поступать же против них я была не в состоянии; поэтому со спокойной совестью ожидаю всё, предстоящее мне».

В память об убиенном императоре был воздвигнут знаменитый Спас на Крови (фото предоставлено М. Золотарёвым)

Казнь началась в 9:20 утра и заняла всего 10 минут. За ней наблюдало множество людей, и все они отметили поразительное мужество Перовской. Корреспондент кёльнской газеты сообщал: «Софья Перовская выказывает поразительную силу духа. Щёки её сохраняют даже розовый цвет, а лицо её, неизменно серьёзное, без малейшего следа чего-нибудь напускного, полно истинного мужества и безграничного самоотвержения». В официальном полицейском отчёте сказано: «На спокойном, желтовато-бледном лице Перовской блуждал лёгкий румянец. <…> Бодрость не покидала Желябова, Перовской и Кибальчича до минуты надевания белого савана с башлыком. До этой процедуры Желябов и Михайлов, приблизившись на шаг к Перовской, поцелуем простились с нею».

Вспоминали, что до самого конца Софья искала взглядом Андрея и даже улыбалась ему…

Казнённых тайно похоронили на Преображенском кладбище, отпевать их было запрещено.

Вадим Эрлихман, кандидат исторических наук